南京讯,2025年8月19日 —— 2025年8月19日,南京财经大学“铭心守史”实践团队前往南京市建邺区的南京大屠杀遇难同胞纪念馆,开展暑期“三下乡”社会实践活动。本次实践以“历史认知现状调研”为主题,团队成员通过参观展馆、记录史料、交流学习,深入了解南京大屠杀历史记忆的现实意义,思考当代青年如何承担起传承历史的责任。

历史现场的震撼:在纪念馆中直面苦难

当日上午,实践团队抵达侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。进入纪念广场,迎面而来的肃穆氛围让团队成员神情凝重。广场中央的雕塑“和平之钟”静静伫立,象征着历史的警醒与人类对和平的呼唤。

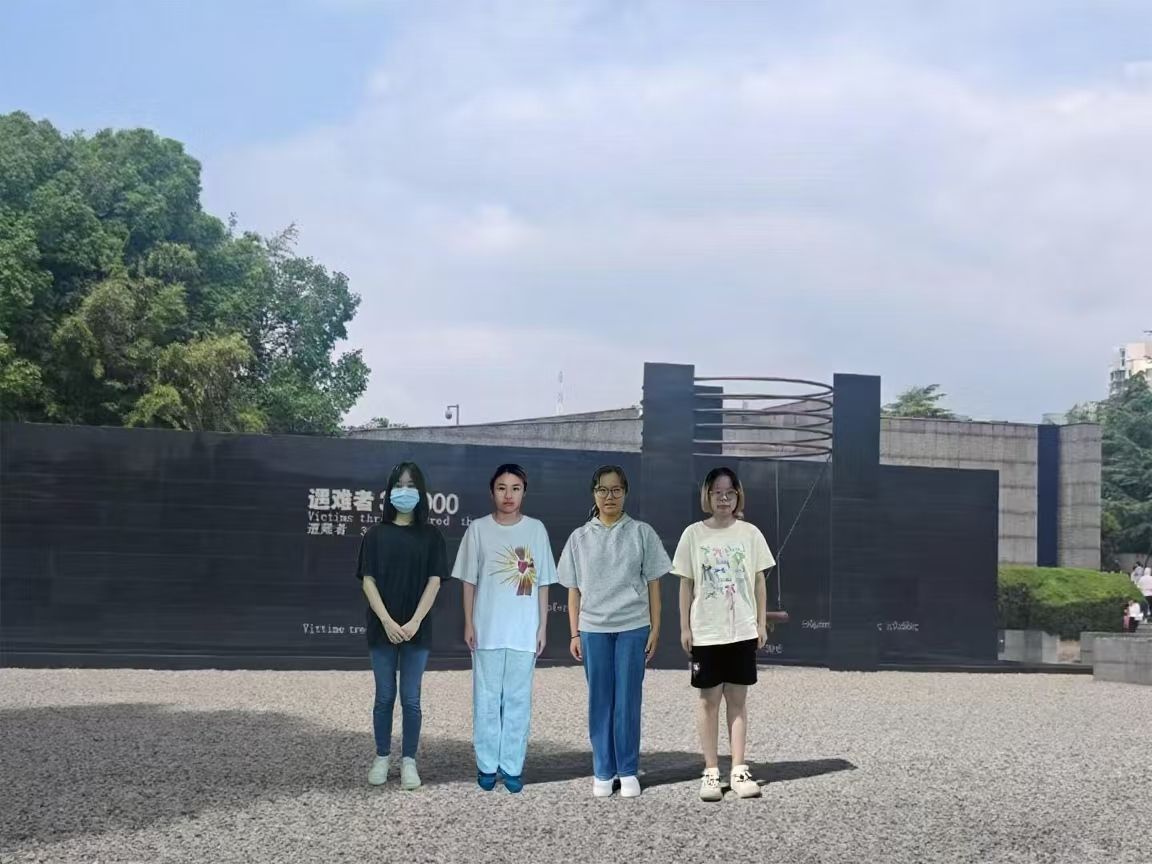

在讲解员的引导下,团队成员进入序厅。高耸的黑色大理石背景墙上,“遇难者300000”几个大字沉重而有力,仿佛在提醒每一位参观者,这段历史从未远去。实践团队成员列队而行,不少同学低声交谈、快速记录,试图把眼前的震撼尽可能留存。

随后的参观中,团队依次进入“铁证如山”“浩劫遗存”等主题展区。展柜内陈列的遗物、档案和证言,将1937年南京的惨烈场景具象化呈现在大家面前。部分同学在展厅的一角久久停留,凝视一份幸存者的手写证词——字迹凌乱,却字字血泪。

来自公共管理学院的学生易同学在参观结束后表示:“在课堂上我们学习过这段历史,但今天面对实物和影像时,感受到的冲击力完全不同。那是一种发自内心的沉重。”

深入学习:团队研讨与现场记录

在参观的过程中,团队成员有意识地分工协作,有的专注于影像资料的拍摄,有的则聚焦文字记录和历史资料的整理。展厅中,几名同学围绕“日军罪证”“幸存者证言”等板块展开小范围讨论,试图在有限的时间里形成初步的调研思路。

团队负责人熊同学介绍说,此次实践的一个重点是收集第一手的直观材料,并结合后续的社会问卷,形成完整的调研成果。“参观纪念馆不仅是单纯的参观学习,更是我们调研活动的起点。我们希望能够通过自己的整理,把这段历史认知转化为更系统的研究成果。”熊同学说。

青年视角:同学们的心声

在离开展馆后的集中交流中,不少同学主动分享了自己的感受。

公共管理学院的罗同学说:“在展厅看到遇难者名单墙时,我突然想到,每一个名字背后都是一个家庭的破碎。这让我意识到,历史不仅是数字和时间,更是生命和尊严。”

公共管理学院的马同学则表示:“很多史料原件保存下来十分不易,这是一种跨越时空的证据。作为青年人,我们不仅要去了解,还要思考如何通过法律和制度建设避免悲剧重演。”

这些感受在团队交流时被详细记录下来,成为后续撰写调研报告的重要素材。

资料整理:为后续传播奠定基础

当天参观结束后,实践团队在驻地立即展开资料整理工作。拍摄小组对当天的图像进行了初步处理,文字小组则对参观时的笔记进行分类,形成展区要点摘要。团队计划将这些内容制作成宣传文章,并结合问卷调查结果,撰写一份系统的调研报告。

“通过图像和文字,我们想让更多人尤其是大学生群体关注这段历史。”来自公共管理学院的熊同学介绍说。她提到,团队将利用社交媒体平台传播,以增强实践成果的社会影响力。

背景延伸:历史记忆与现实关怀

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆自1985年建成以来,已成为国内外重要的历史教育与和平教育基地。近年来,纪念馆不断通过数字化手段和多样化展陈方式推动历史传播,吸引了大量青年群体前来参观。

南京财经大学“铭记历史,珍爱和平”实践团队将此地作为社会实践的第一站,正是希望通过直面历史现场,增强同学们的认知深度,并借助大学生的传播力和研究视角,让历史记忆在当下社会中延续。

意义总结:让历史成为前行的力量

傍晚时分,团队在总结交流中一致认为,这次实践让“铭记历史,珍爱和平”这一团队名称有了更具体的内涵。参观不仅仅是一次知识积累,更是一种精神上的震动。

正如一位同学所说:“历史的意义不在于停留在过去,而在于提醒我们未来应该如何走下去。”

通过此次实践,团队成员不仅加深了对南京大屠杀历史的理解,也为后续的调研和宣传奠定了基础。他们希望能以更加客观、理性的方式向社会传递调研成果,让更多人理解并铭记这段历史,从而在现实中更加坚定地守护和平。